電気を勉強しようとすると必ず出てきて、思考の邪魔をする、嫌いになってしまう原因の一つが「何とかの法則」です。

ある程度馴染んでしまうとさほど苦にならないものですが、そうでもない人を対象に代表的な法則を3つほど解説していきます。

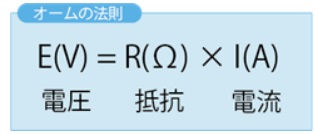

1.オームの法則

オームの法則とは電気工学で最も重要な法則の一つで、1781年にイギリスのヘンリー・キャベンディッシュが発見しましたが、これを公表しなかったため1826年にドイツのゲオルグ・オームによって再発見され、公表されたため「オームの法則」と呼ばれます。

オームの法則は、「電気回路における2点間の電位差が、その2点間に流れる電流に比例する。」と言うものです。

流れる電流が I で電位差が V であるとき

V=IR

と表現されます。

比例係数 R は導体の材質、形状、温度などによって定まるもので、これを電気抵抗(electric resistance)あるいは単に抵抗(resistance)と呼ばれます。

一般的には

となります。

これは、

『電圧の大きさは、電流が大きくなるほど大きくなり(比例)、抵抗が大きくなるほど、大きくなる(比例)』すると言うものです。

1.1 覚え方

オームの法則には、簡単な覚え方があります。

まずは、以下のような順番でE、I、Rを中に書いた円を描いてください。

横棒は÷を表し、縦棒は×を表しています。

そして、求めたいものを手で隠してください。

まず、抵抗(R)を求める場合です。

これは、上記よりR=E/Iだと分かります。

次は、電流(I)を求める場合です。

I=E/Rと分かります

最後は電圧(V)を求める時です。

E=RIだと分かります。

色々な場面で「オームの法則」を使うことが出てきます。確実に覚えておきましょう。

LEDを使う場合には必ず保護抵抗が必要となります。この保護抵抗の値を求める場合はこのオームの法則を使います。また合成抵抗を求める場合もこの法則を用いて計算します。

○ LEDの保護抵抗(電流制限抵抗)を求める場合

LEDは発光色により違いますが、その発光原理により発光を開始する印加電圧が決まっていて、その値以上の電圧を印加しなければ発光しません。発光を始めるとLEDの電圧は発光開始時の値をほぼ維持します。

また発光強度はLEDを流れる電流で決定されますので沢山流せば強く発光し、少なければ弱くしか発光しません。

それでは沢山流して強く発光させれば問題ないのではないかと思われるかも知れませんが適正な電流と言うものがあって、それを越して発光させる、すなわち沢山電流を流すとLEDにおける損失が大きくなって寿命を縮める、早くダメにすると言う事になります。

そのため、LEDを使う場合には必ず保護抵抗を直列に接続し、LEDに流す電流とLEDに印加する電圧を制御しなければなりません。

以下、保護抵抗の求め方を説明します。

左の図において、電源電圧をEとし、この回路に流れる電流を i とすれば

E = V-R + V-LED = i x R + V-LED

となります。

LEDが発光するに必要な電圧V-LEDと電流 i は特性表から得ることが出来ます。

電源電圧を電池2本から得られる3V位と仮定すれば発光可能なLEDは赤色、橙色、黄色となりますので

V-LED≒1.9V

i = 10mA

とすれば

E = i x R + V-LED = 0.01 x R + 1.9

R = ( E – 1.9 ) x 100

R = 1.1 x 100 = 110(Ω)

従って、電流制限抵抗は110Ωとなります。

LEDの使い方についての詳しくは、前回の中級講座で配布した「LEDの基本」を参照してください。

我孫子おもちゃの病院

我孫子おもちゃの病院