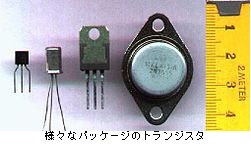

8.トランジスタ

トランジスタ(英:transistor)は、増幅、またはスイッチ動作をさせる半導体素子で、近代の電子工学における主力素子です。Transfer(伝達)とresistor(抵抗)を組み合わせた造語でジョン・ロビンソン・ピアースによって1948年に命名されました。

通称として「石」があります(真空管を「球」と通称したことに呼応する)。たとえばトランジスタラジオなどでは、使用しているトランジスタの数を数えて、6石ラジオ(6つのトランジスタを使ったラジオ)のように言う場合があります。

アナログ回路中では、トランジスタは基本的に増幅器として使われていますがデジタル回路ではトランジスタが電子的なスイッチとして使われ、半導体メモリ・マイクロプロセッサ・その他の論理回路で利用されていました。ただ、集積回路の普及に伴い、単体のトランジスタがデジタル回路における論理素子として利用されることは殆どなくなりました。

トランジスタは、ゲルマニウムまたはシリコンの結晶を利用して作られることが一般的です。そのほか、ヒ化ガリウム(GaAs)などの化合物を材料としたものは化合物半導体トランジスタと呼ばれ、特に超高周波用デバイスとして広く利用されています(衛星放送チューナーなど)。

トランジスタは能動型デバイスとして現在極めて重要なポジションを占めており様々な分野において今暫くはその地位を他のデバイスに譲ることはないでしょう。

ここでは開発の歴史を含めて少し、深く触れてみたいと思います

ア 歴史

1947年、ウェスタン・エレクトリック社ベル研究所の理論物理学者ジョン・バーディーンと実験物理学者ウォルター・ブラッテンは、半導体の表面における電子的性質の研究の過程で、高純度のゲルマニウム単結晶に、きわめて近づけて立てた2本の針の片方に電流を流すと、もう片方に大きな電流が流れるという現象を発見しました。最初のトランジスタである点接触型トランジスタの発明です。

固体物理学部門のリーダーだったウィリアム・ショックレーは、この現象を増幅に利用できる可能性に気づき、その後数か月間に大いに研究しました。

この研究は、固体による増幅素子の発明として、1948年6月30日に3人の連名で発表されこの功績により、1956年のノーベル物理学賞を受賞しています。

点接触型トランジスタは、その構造上、機械的に安定した動作が難しく、機械的に安定した接合型トランジスタは、「3人」のうち最初の発見の場に立ち会うことができなかったショックレーが発明しました。

シリコンを使った最初のトランジスタは、1954年にテキサス・インスツルメンツが開発しました。

日本でも、官民で研究や試作が行われました。最初の量産は、1954年頃に東京通信工業(現ソニー)が開始し、翌1955年に同社から日本初のトランジスタラジオ「TR-55」が商品化されました。その後、相次いで大手電機メーカーも量産を開始し、1958年あたりには主要な電機メーカーからトランジスタラジオが商品化されました。

このとき東京通信工業の主任研究員であった江崎玲於奈はトランジスタの不良品解析の過程で、固体におけるトンネル効果を実証する現象を発見し、それを応用したトンネル・ダイオード(エサキ・ダイオード)を発明し、1973年にノーベル物理学賞を受賞しています。

世界初のMOSトランジスタは、1960年にベル研究所で製造に成功しました。

1960年代に入ると、生産歩留まりが上がってコストが下がったことや、真空管でしか扱えなかったテレビやFM放送(VHF)のような高い周波数でも使えるようになったため、各社から小型トランジスタラジオやトランジスタテレビが発表されました。

トランジスタの進化は止まらず、1970年頃にはさらに高い電力やUHFでの使用が可能になり、家庭用テレビやラジオから増幅素子としての真空管が姿を消すことになりました。

特性の向上ばかりでなく、集積回路が発明され、集積度を高めて、LSI(大規模集積回路)へと発展しました。

イ トランジスタの構造

ダイオード、トランジスタに使われる半導体(ゲルマニウム、シリコン)はテンナイン(99.99999999%)と呼ばれる純度が必要でそのために半導体の単結晶は原材料となる半導体を溶融し、そこにテンナインの単結晶を付け、不純物を排除しながら引き上げて作ります。

(ア)点接触型

土台となる極めて高純度のゲルマニウム単結晶の表面に極めて近接した2本の金の針を接触させた構造のトランジスタです。ダイオードのところで説明しましたが、点接触型は針と土台を接触させただけですので機械的に不安定で電気的にも安定した動作をさせることは困難です。トランジスタ開発の初期に使われた構造ですが、すぐに接合型に変わっていきました。

(イ)接合型

点接触型の発明から5週間後には接合型のトランジスタが開発されています。pn接合を持ち機械的にも電気的にも安定した構造になりました。これ以降に開発されたトランジスタは全て接合型になります。

(ウ)合金接合型

p型或いはn型の薄い半導体を土台としてインジウム或いはアンチモン等の物質を使ってサンドイッチ型に合金を作りnpn接合、pnp接合の構造を持たせたトランジスタです。ベースの厚みを数ミクロン程度に抑える必要があり初期には製造に大変な困難を伴いましたがトランジスタはこの製法により実用的なものとなりました。

(エ)成長型

合金型はどちらかと言えば出来上がった半導体に後付けでエミッタ、コレクタを作り上げるのに対し成長型は溶融したゲルマニウムに不純物(Ⅲ価又はⅤ価)を加えて結晶を引き上げると結晶の場所によりp型又はn型の半導体が成長することを利用してpnp構造、npn構造を持った半導体を作ります。

不純物を加えた後引き上げる速度を変える製造法をレートグローン型、加える不純物を変える製造法をグローン拡散型と言います。レートグローン型はベースの厚みをあまり薄くできないので周波数特性で劣り、出来るトランジスタは低周波用のものになります。

製法特許の関係で日本ではソニーだけが積極的にこの製法を採用し、高周波用としては当時として十分な性能を持ったトランジスタを商品化しました。

(オ)ドリフト型

合金接合型のゲルマニウム・トランジスタの高周波特性を良くするためにベースの厚みを薄くするだけではなく、ベース内でのキャリアの移動速度を早める技術が開発されました。この技術を用いて製造されたタイプがドリフト型と呼ばれました。

日本では松下(現パナソニック)、日立がこの製法による商品を販売していました。松下の2SA70,2SA71はドリフト型として有名です。

2SA70の赤丸、2SA71の緑点はコレクタの位置を示すコレクタマークです。

(カ)メサ型

垂直断面を見たときに台地状に見えることからこの呼び名があります。電流は厚み方向に流れます。開発当初は合金接合型、成長型に比べて高周波特性が良かったため、この製法による様々な用途のトランジスタが製造されましたが更に製造が容易で周波数特性に優れたプレーナー型が開発され、現在では大電力用途のトランジスタに限ってこの製法によるものが製造されています。

(キ)プレーナー型

同一平面上に端子用電極を形成したものです。電流経路を短くすることが可能で高周波特性が良いなどの特徴があります。

また、微細加工により多くの素子を並べて写真技術の応用で製造できるためばらつきが少なく大量生産に向いています。現在では殆どの半導体素子がこの製法で製造されています。このようなやり方は製造時の歩留まりを良くすることにも貢献しています。

ウ 動作の原理

ここでは観念的にわかりやすいのでNPN接合(端子は順にエミッタ、ベース、コレクタ)のバイポーラトランジスタ(後述)を例にとり説明していきます。

1.前提として、エミッタとコレクタはN型半導体であるため電子が過剰にあり、ベースはP型半導体であるため電子が不足(正孔を持つ)しています。このためN型及びP型半導体単体ではそれぞれ電子或いはホール(正孔)をキャリアとして電流が流れます。右の合金型トランジスタ断面図ではn型半導体の薄い基板の両面にインジウムをポッティングしてn型半導体にインジウムを浸潤させn型半導体領域にp型の半導体を再結晶させてpn接合を作成します。p型再結晶領域がエミッタ及びコレクタになります。

結果ベースは幅(W)数μm程度に非常に薄くなります。(実際には、エミッタとベースとの接合面積も小さく、また、エミッタの不純物濃度はベースやコレクタと比べ高くしてあります)。

2.まずエミッタ-コレクタ間に、エミッタ側を(-)として電圧をかけます。このとき電流は流れません。

(1)エミッタの電子がコレクタ側(+)に引き寄せられてベースに流れ込み、そこにある正孔と結合します。ベースの正孔は数に限りがあり、全てが電子と結合してしまうとベース内にキャリアが存在しなくなります。その結果電子の移動が停止します(エミッタ-ベース間には空乏層(電子も正孔もない領域)が形成されています)。

(2)また、コレクタ内の電子も(+)極に引き寄せられて移動しますが、コレクタへは新たな電子の流入がないため、コレクタの電子が全て(+)極の正孔と結合した時点で電子の移動が停止します。

3.ここで更にエミッタ-ベース間に、エミッタ側を(-)(pn接合に対する順方向)として電圧をかけます。するとトランジスタ全体(コレクタからエミッタ)に電流が流れます。

(1)ベースには新たに正孔が流入するため、エミッタに存在する電子がベースに向かい移動します。

(2)移動した電子のうち一部はベース内の正孔と結合しますが、ベースは非常に薄い層であるため、大部分の電子はコレクタに引き寄せられてベースを通過してしまいます。

(3)結果、電流がトランジスタ全体に流れ、エミッタ-コレクタ間の電流はエミッタ-ベース間の電流に従って変化することになります(増幅)。各部はそれぞれ「ベース電流を土台とし」「エミッタが放出した電子を」「コレクタが受け取る」という名前通りの働きをします。

PNP型のトランジスタの場合では、電源の極性(電流の向き)を逆(エミッタを(+)、コレクタ・ベースを(-))にして、電子と正孔を入れ替えれば、同様の働きを行います。

エ 増幅作用

〇 エミッタ-ベース間にわずかな電流を流すことで、エミッタ-コレクタ間にその何倍もの電流を流すことができる。

〇 エミッタ-ベース間のわずかな電流変化が、エミッタ-コレクタ間電流に大きな変化となって現れる。

〇 エミッタ-ベース間の電流を入力信号とし、エミッタ-コレクタ間の電流を出力信号とすることで、増幅作用が得られる。

〇 コレクタ電流(IC)がベース電流(IB)の何倍になるかを示す値を直流電流増幅率と呼びhFEで表す。hFEは数十から数百の値を取ります。

〇 増幅時同様、エミッタ-ベース間の電流(ベース電流)によってエミッタ-コレクタ間のより大きな電流(コレクタ電流)を制御できる仕組みを利用する。

〇 ベースに与える小さな信号によってより大きな電流を制御できるため、メカニカルなリレースイッチの代わりに利用されることもある。

〇 電流の大小ではなくON/OFFだけが制御の対象であるため、一定の線形性(入力と出力が比例関係にある)が求められる一般的な増幅作用の場合とは異なり、コレクタ電流とベース電流との比が直流電流増幅率よりも小さくなる飽和領域も使われる。

カ 機能・特性

(ア)バイポーラ・トランジスタ

P型とN型の半導体を接合したもので、エミッタ・ベース・コレクタと呼ばれる端子を持つ。一般に、ただ「トランジスタ」といえば、このタイプを指します。

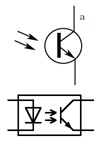

P型の両端をN型で挟んだNPN型、N型の両端をP型で挟んだPNP型があり、ベース-エミッタ間を流れる電流によって、コレクタ-エミッタ間の電流を制御します(右図の回路記号参照)。

特性が等しいNPN型とPNP型の一組(例:2SC1815・2SA1015)をコンプリメンタリと呼びます。

材料にゲルマニウムが使われていた1960年代の初期は作り易さからPNP型がほとんどでしたが、シリコンが使われるようになった1970年代以降は、マイナス電位を接地するNPN型が主流になりました。

動作の主体は少数キャリアです。

バイポーラ・トランジスタについては別項で詳しく説明します。

(イ)電界効果トランジスタ(Field Effect Transistor: FET)またはユニポーラ・トランジスタ

ゲートの電圧(チャネルの電界)によってドレインーソース間を流れる電流を制御する方式のトランジスタです。ゲート(G)・ドレイン(D)・ソース(S)と名付けられた端子を持ちます。

電極の構造によって接合型(Junction Type)と酸化金属皮膜型(MOS Type: Metal Oxided Silicon)の2つがあります。接合型(J-FET)はゲートの作り方が通常のpn接合になっていますがMOS型はゲートが酸化金属皮膜でほとんど完全に絶縁された形になっています。

チャネルを構成する半導体のタイプによってNチャンネル・タイプとPチャンネル・タイプ、構造によって接合型(Junction Type)とMOS型があります。

また、ゲートの電界とソース電流の関係でデプレッション型とエンハンスメント型の区別があります。J-FETは全てデプレッション型でMOS形には両方ありますがエンハンスメント型が大勢を占めます。記号もJ-FETとMOS-FETでは表記が異なります。

FETは電界で電流を制御するため消費電力が極めて少なくバイポーラ・トランジスタと異なり動作の主体は1個しかないキャリアですのでユニポーラ・トランジスタとも呼ばれます。

FETにもバイポーラ・トランジスタと同じようにコンプリメンタリの特性を持つものがあります。

FETについても別項で詳しく説明します。

(ウ)絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)

ゲート部に電界効果トランジスタが組み込まれたバイポーラ・トランジスタです。電圧制御で大きな電力を取り扱えるので、大電力のスイッチング(たとえば電車のモーター制御など)に使用されています。

(エ)トレンチMOS構造アシストバイポーラ動作FET(GTBT)

ビルトイン電位によるチャネルの空乏化と、キャリア注入による空乏層解消及び伝導度変調により、遮断状態はFETのように動作するにも関わらず、導通状態ではFETとバイポーラ・トランジスタの混成したような動作となるトランジスタです。

(オ)ユニジャンクショントランジスタ(UJT)

2つのベース端子を持つN型半導体とエミッタ端子を持つP型半導体とを接合したもので、サイリスタのトリガ素子として開発されました。安定な高出力パルスが得られます。

3つの電極を持つためトランジスタという名前がついていますが、本質的にはトランジスタとは無縁な、1つの接合しか持たない構造(単接合)の、ユニークな半導体素子です。後述のPUTの台頭により姿を消しました。

画像は2SH15(NEC)

(カ)プログラマブルUJT(PUT)

動作特性を可変としたUJTです。UJT同様、サイリスタのトリガ素子として開発されました。本質はトランジスタではなく、これ自体4つの接合をもつNゲートサイリスタです。既に日本メーカー製のものは全て製造中止となってしまいました。

(キ)フォトトランジスタ

光信号によって電流を制御するトランジスタです。パッケージには、光を透過する樹脂またはガラスが用いられ、一般的には(光線入力がベース電流を代用するため)ベース端子の無い二端子素子の形状となっています。主に光センサとして用いられます。同一パッケージ中に発光素子と組み合わせて封止したフォトカプラは、電源系統の違う回路間で絶縁を保ったまま信号伝達するのに用いられます。

(ク)静電誘導型トランジスタ(SIT)

静電誘導効果を利用したもので、チャネル抵抗を極限まで減少させるためチャネルを短くし、チャネル電流が飽和しないようにしたものです。高速動作・低損失で、信号波形の忠実な増幅が可能です。

(ケ)ダーリントントランジスタ

バイポーラ・トランジスタの一種。電流増幅率を大きくするためにトランジスタの出力を別のトランジスタの入力とする接続法をダーリントン接続と言いますが、1つのパッケージ内でこの接続を行い、外観としては一般のトランジスタと同様なものをダーリントントランジスタと呼ぶことがあります。

電流増幅率(HFE)が極端に大きいことがありますので使用には注意が必要です。

(コ)パワーバイポーラトランジスタ

電動機の制御など、特に大きな電力(kW(キロワット)オーダ)を取り扱うために開発されたバイポーラ・トランジスタです。単にパワートランジスタとも呼ばれ、PTrと略されます。

電気鉄道のインバータ装置やチョッパ装置のスイッチング素子として利用された実績もありますが、鉄道用インバータ装置として使うには耐電圧性能が足りないため降圧処置が必要であり、コスト面で不利であったため普及しませんでした。バイポーラ・トランジスタは電流制御型(ベース端子に流す小さな電流でコレクタ-エミッタ間の大きな電流を制御する)なので、取り扱う電流が大きくなれば駆動回路も大規模になります。特にスイッチング用途においては、2000年代に入り、特性がよく電圧駆動型のパワーMOSFETや絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)に置き換えられてきています。

(サ)サイリスタ

サイリスタは、主にゲート (G) からカソード (C) へゲート電流を流すことにより、アノード (A) とカソード (C) 間を導通させることが出来る3端子の半導体素子である。SCR(Silicon Controlled Rectifier: シリコン制御整流子)とも呼ばれる。

高いスイッチング周波数や、耐大電力性、新技術への対応など発展性は高いと見られています。

後にP形半導体またはN形半導体の組み合わせが4重以上、端子の数も2つ以上のものが開発され、主にスイッチング用途で使用し構造や動作原理が似たものを総じて「サイリスタ」と呼ぶようになりました。

● 基本的な構造と動作

PNPN の4重構造です。最初のP形半導体にアノード、最後のN形半導体にカソード、そして中央2つのうち何れかひとつにゲート端子が接続されています。そのうちP形半導体からゲート端子(ゲート電極、制御電極とも)を引き出しているものをPゲート、N形半導体からゲート端子を引き出しているものをNゲートと呼びます。NゲートのものはPUT (Programmable Uni junction Transistor) として動作します。

原理としては、図のようにPNPトランジスタとNPNトランジスタを組み合わせた複合回路と等価です。

サイリスタの動作は機械的なスイッチと同じです。

機械スイッチのオンを半導体では「導通」電流が素子を通って回路に流れている「状態」のことを指します。

また、オフ状態を「非導通」と言います。非導通から導通からへのプロセスは「点弧」もしくは「ターンオン」といい、反対に導通から非導通へのプロセスは「消弧」もしくは「ターンオフ」と言います。そしてこれらを制御する装置は「ゲートドライブ」や「ゲート装置」と呼び、スイッチのつまみにあたるゲート端子がサイリスタの操作を行います。

これらの動作はほぼすべてのサイリスタに共通していえることです。この特徴を生かし、カメラのフラッシュ制御など一度導通状態にしたら、通過電流が0になるまで導通状態を維持することが望ましい用途に使用されます。このような特性のため非常に過電流耐量が大きく通常のヒューズでも素子を保護することができるため電源 - サイリスタ - 負荷の接続で使用する位相制御用としては非常に良い素子と言えます。

特に、大電力の制御の場合、電流0のタイミングで OFF になるためサージ防止に優れています。

ただしインバータのように電源に対して2個直列したものを並列にする回路構成では、最悪サイリスタで電源を短絡してしまうことになるため、十分な保護回路を組み合わせることが必要です。

(シ)化合物半導体

(ア)から(サ)の各トランジスタはⅣ族のシリコン或いはゲルマニウムを素子の主な素材として利用している半導体ですが、Ⅱ族、Ⅲ族、Ⅴ族、Ⅵ族の元素を利用しても半導体を作ることが出来ます。

化合物半導体とは、2つ以上の原子がイオン結合により結合してできる半導体です。一般的に、イオン結合で出来た物質は陽イオンと陰イオンとの強い静電引力によって絶縁体となります。しかし、組み合わせによっては、静電引力が弱く、半導体的性質を持つ物質となります。

化合物半導体となる元素の組み合わせは代表的なものにⅢ族とⅤ族元素、Ⅱ族とⅥ族元素があり、それぞれⅢ-Ⅴ族半導体、Ⅱ-Ⅵ族半導体と呼ばれています。

化合物半導体は比較的古い時代から知られ(鉱石検波器など)ていましたが、特性が悪かったり即応性に欠けるという理由により実用に向けての開発は進みませんでした。

重要な商品化へは亜酸化銅整流器やセレン整流器などで両方とも低周波数の電力の整流では他の素子(真空管、半導体)に対し優位性を有していました。

これらは1950年代初頭まで、代替する半導体材料の精製技術が不十分だったので使用され続けましたが徐々にゲルマニウムとシリコンに転換されました。

Ⅲ-Ⅴ族半導体は特に高周波の特性が優れていたので1960年代以降、利用が拡大しました。

ガリウム砒素半導体に関心を持たれるようになったのは1950年代初頭で、シリコンやゲルマニウム半導体よりも高周波数で使用できるからでした。

現在シリコン素材の半導体の高周波領域での開発が目覚ましく2GHz以下では大きくシェアを伸ばしてきていますが2GHz以上の高周波領域ではHEMTをはじめとするガリウム砒素半導体がほぼ独占状態です。

ガリウム砒素は融点での蒸気圧が大幅に低いため、精製の過程で組成比率が変化したり、結晶成長中に特性が変化する可能性があり、また、不純物の添加が困難だったりするため製造には高い技術が求められます。

a 利点

化合物半導体は2つの元素を組み合わせるため、組み合わせを変えることによりたくさんの種類の半導体を作製することができます。電子移動度が大きいヒ化ガリウム(GaAs)やバンドギャップの大きい窒化ガリウム(GaN)など、優れた特性をもつものも多くみられます。これらの利点を生かして次のような分野での活用が進んでいます。

b 発光デバイス

発光ダイオードの色(放出される光の波長)はバンドギャップによって決まります。このため、多数の色を発光させようとすると、さまざまなバンドギャップの半導体が求められます。化合物半導体は先に述べた利点のところで組み合わせを変えると様々な種類の半導体を作成できると書きましたが、正にこの要求に適合した半導体と言えます。青色発光ダイオードは窒化ガリウム(GaN)の製法を改良して実用化されました。

また発光ダイオードはバンドギャップによってその発光できる波長が定まるため、自然光のような沢山の波長の光を一つのダイオードで発光させることは原理的に困難ですがヒ化アルミニウムガリウム(AlGaAs)のように3つの元素を組み合わせることにより広い範囲の波長の発光が実現できるようになってきています。

c 高電子移動度トランジスタ(HEMT)

高電子移動度トランジスタ(High Electron Mobility Transistor)は、電子親和力の違う2つの半導体をヘテロ接合することにより作製されます。一般的に、この2つの半導体は共に化合物半導体で、半導体ヘテロ接合に誘起された高移動度の二次元電子ガス(2DEG)をチャネルとした電界効果トランジスタのことで、英語の単語の頭文字を取ってHEMT(ヘムト)と呼ばれます。

基板への低リーク電流と低い対地容量のため、高周波素子に使用されます。シリコン半導体素子の高周波領域で開発が進んでいるため2GHz帯までは、HEMTの活躍分野は高周波スイッチ、パワーアンプ、ローノイズアンプ等に限られますが、それ以上の周波数では、化合物半導体のHEMTやHBTが主役となります。

キ トランジスタの名称(型名、型番)

(ア)型名・型番

日本における半導体素子の名称(型名、型番)は、JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)の規格ED-4001A「個別半導体デバイスの形名」(1993年制定、2005年改正)に基づいて、形名と規格がJEITAに登録されています。それ以前はJISC7012:1982(1993年廃止)で以下のようにルール付けられていました(ED-4001Aとは細部において相違があります)。

ダイオードの名称についてもここで触れることにします。

|

1Sxxx |

通常型のダイオード |

|

|

1SExxx |

エサキダイオード |

|

|

1SSxxx |

小信号ダイオード |

|

|

1SVxxx |

可変容量ダイオード(バリキャップ) |

|

|

1SZxxx |

定電圧ダイオード(ツェナーダイオード) |

|

|

2SAxxx |

PNP型バイポーラ・トランジスタ 高周波用 |

|

|

2SBxxx |

PNP型バイポーラ・トランジスタ 低周波用 |

|

|

2SCxxx |

NPN型バイポーラ・トランジスタ 高周波用 |

|

|

2SDxxx |

NPN型バイポーラ・トランジスタ 低周波用 |

|

|

2SFxxx |

サイリスタ |

|

|

2SHxxx |

ユニジャンクショントランジスタ |

|

|

2SJxxx |

Pチャネル電界効果型トランジスタ |

|

|

2SKxxx |

Nチャネル電界効果型トランジスタ |

|

|

3SJxxx |

Pチャネルデュアルゲート電界効果型トランジスタ |

|

|

3SKxxx |

Nチャネルデュアルゲート電界効果型トランジスタ |

|

|

(xxxは11から始まる番号) |

||

現在、国内で流通しているバイポーラ・トランジスタと電界効果型トランジスタの大半は、このルールに基づいて命名されています。当該JIS規格はすでに廃止されていますが、今日でも通称としてJIS形名またはEIAJ(JEITAの前身組織の日本電子機械工業会の略称)形名と呼ばれています。

高周波用と低周波用を区別する基準は特に定められていません。メーカーが任意に定めています。

最近はこのルールによらず自社のコードを命名するメーカーも増えていますので何らかの形で確認する必要があります。

外国製のトランジスタ/ダイオードについては日本製のような命名のルールはなく各メーカーが独自(ハウス・ナンバー)に名付けているのでそれに従うしかありません。型番を見てこれは大体どのようなものだと判断することはできません。

(イ)添え字

改良型は番号の後にアルファベットを付けて示します。

画像は2SC32と2SC32A(NEC)

(ウ)付帯形名

同じ型番でも直流電流増幅率(hFE)や信頼性などで選別を行い、型番の末尾にそれらを識別する文字(付帯形名)が付けられていることがあります。この区分は各個別の製品にのみ適用されるもので同じメーカーであっても品番が異なれば区分も異なります。

例えば、かつて東芝が製造していた2SC1815※という製品の場合、色名に由来する略記号を使って次のように示されていました。

|

2SC1815-O |

hFE =70–140 |

通称「オレンジ」 |

|

2SC1815-Y |

hFE =120–240 |

通称「イエロー」 |

|

2SC1815-GR |

hFE =200–400 |

通称「グリーン」 |

|

2SC1815-BL |

hFE =350–700 |

通称「ブルー」 |

(この東芝が使っている略記号の色名は、同社のカラーマークに由来するもので、金属パッケージの時代には実際にその色のドットが付いていました。例は東芝の2SA495、両方とも皆さんよくご存じの2SA1015の先代にあたるトランジスタですが左側のトランジスタの頂部に黄色(Yellow)のドットが見えます。これが後に右側の「Y」になりました。これは各社共通のものではなく、メーカー毎に全く異なる標示法となっています。同一メーカーでも品種によって異なることもあります。)

※ 2SC1815については、オリジナルメーカーの東芝が 2010年に 2SC1815 の新規設計非推奨、2011年に生産終了予定を発表していて、既に東芝では生産されていません。同名の海外製品(主として中国)が購入できますが、東芝が海外メーカーとサード・パーティ契約やライセンス契約を結んだと言うことは確認されていません。東芝は使えるかどうかは自分の責任で確認してくださいと言っています。

東芝が後継品として推奨しているのは同社の2SC2712、お馴染みのA電子でも取り扱っていて安いんですが形状が3本脚ではなくチップなんです。年寄りにはつらいものがあります。

我孫子おもちゃの病院

我孫子おもちゃの病院