トランジスタを使う上で必要な知識と設計の基礎

トランジスタとはどのようなものか、そしてどのように使うのか、自分で回路の設計が出来たらと思うことが有ります。そこ迄は行けないかもしれませんが、少しでも近づけたらと思い、それを簡単に説明してみます。トランジスタを使う上で必要な知識として、とにかくどのように使うのかという使う事を狙いにしました。使えるようになってから詳しいことは学べばいいと考えたからです。

1 トランジスタの種類

トランジスタといえば、バイポーラトランジスタや電界効果トランジスタなど種類がありますが、ここではバイポーラトランジスタに限定することにします。

バイポーラトランジスタには、NPN 型とPNP 型がありますが、NPN 型のほうが多く用いられておりますので、皆さんがおなじみの2SC1815を思い浮かべてNPN 型の説明をメインに行います

2トランジスタで何が出来るのか

トランジスタを使うと、増幅回路や電子スイッチなどを実現することが出来ます。どうして、どうやってそれらが実現できるのかを理解するには、トランジスタがどんなもので、どんな動作をする電子部品なのかを理解しなければなりません。

3 トランジスタの型名

日本のトランジスタは、JEITA(社団法人 電子情報技術産業協会)の規格ED-4001A「個別半導体デバイスの形名」(1993年制定、2005年改正)に基づいて決められております。このおかげで、トランジスタの型名から、トランジスタの種類を知ることが出来ます。

以下に、トランジスタの型名例を示します。

2S C 1815 ←・登録順につけられる番号

|

・2S 有効電極数が3 の半導体素子をあらわしております。これから説明するトランジスタは、このトランジスタです。 |

・C バイポーラトランジスタの場合、ここにはA,B,C,D のいずれかの英字が入り、それぞれ下記の意味を表しています. A PNP 型 高周波用 B PNP 型 低周波用 C NPN 型 高周波用 D NPN 型 低周波用 |

4 トランジスタの動作

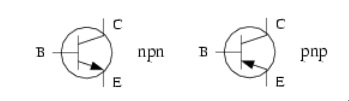

トランジスタの図記号は図のように、コレクタ・エミッタ・ベースという3つの電極を持ち、エミッタと呼ばれる電極は矢印であらわされています。この矢印は電流の流れる方向を表しています。

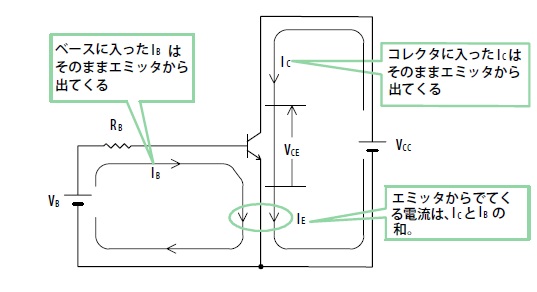

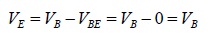

いま、各電極に下図のように電源をつけてみましょう。すると、それぞれベース電流IB, コレクタ電流IC, エミッタ電流IE という電流がそれぞれ流れます。IBはベースに入ってエミッタに抜けます。IC はコレクタから入ってエミッタに抜けます。IE はIC とIE の和です。ここでトランジスタについて押さえておく重要なポイントが2つありますので、ひとつひとつ説明していくことにいたしましょう。

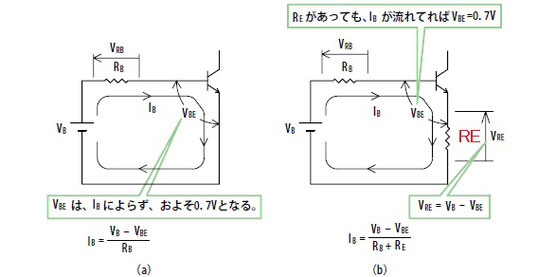

1)VBE はIB さえ流れていれば一定である

下の図を見てください。トランジスタのベース・エミッタ間に電圧を加えてベースに電流を流し込んでいる図です。

このようにベース・エミッタ間に電圧をかけてあげればベースに電流が流れ込んでくれます。ここでベースに電流を流してあげた状態でVBE を測定すると、IBの大きさに関係無くVBE はほぼ一定値となります。実際に何V になるかは、トランジスタが作られる材料の種類によって異なるのですが、いま主流のシリコンで作られたトランジスタの場合、およそVBE=0.7V となります。ゲルマニウムやガリウム砒素といった材料で作られているトランジスタもありますが、現在使用する多くのトランジスタはたいていシリコンのトランジスタですから、これからはVBE=0.7V で話を進めてくことにします。

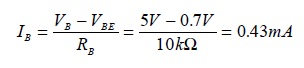

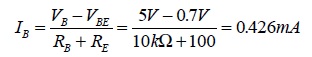

さて、この図においてVB=5V,RB=10kΩの場合、IB は幾らになるでしょうか。オームの法則に従ってI=E/Rと分かります。VBE は0.7V 一定ですから、

となります。次に図(b) のように抵抗RE(100Ω) が入った場合を計算してみましょう。このようにRE が入っても電流IB が流れればVBE=0.7V ですから

と計算できます。次にRE が無い場合を見てみます。IB=0の場合はVBE=0V となります。したがって、エミッタの電位は

となります。

2)IC はIB によって決まる

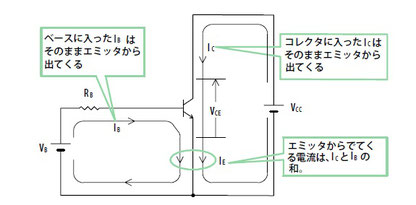

今、下の図のように、

各電極に電源をつないでトランジスタに電流を流したとします。トランジスタは、ベース電流IBを流した場合、コレクタ-エミッタ間に電圧がかかっていれば、その電圧に関係無くICはIB ×hFEという値の電流が流れるという特徴があります。つまり、IBによってICの電流をコントロールできるというわけです。ちなみに、IC はIB のhFE 倍流れるということで、hFE をそのトランジスタの直流電流増幅率と呼び、

であらわされます。hFE はトランジスタ固有のもので、hFEが10 のトランジスタもあれば、hFE が1000 のトランジスタもあり、トランジスタによってhFE の値は異なります。

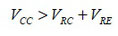

前の図ではhFE=100のトランジスタを用いています。では、このhFE=100のトランジスタを用い、IC はIBによって決まるということについて、もう少し詳しく見てみましょう。

下の図を見てください。

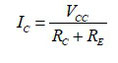

トランジスタのコレクタ、そしてエミッタに抵抗を入れてみました。このように抵抗を入れてもIC はIB によって決まり、IB に1mA 流せば、IC は100mA 流れてくれるのです。ただ、IC は電源Vcc の電圧によって流れますから、どんなにがんばっても

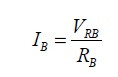

以上の電流は流れてくれません。見方を変えれば

が成り立っているときだけIC はIC のhFE 倍の電流が流れるということです。なお、抵抗が入ってもVBE はベース電流IB が流れている限り0.7V になっています。

では、さらに一歩進めてみましょう。

下の図を見てください。

前に出た図の回路からVB を無くし、IB はVCC から流すようにしてみました。このときコレクタ電流IC は次のように計算で求めることができます。

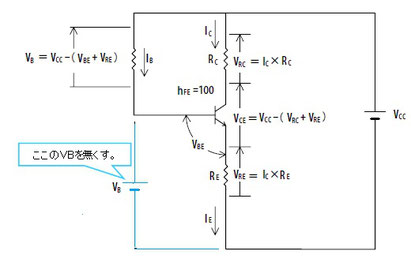

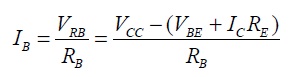

IB は、VRB さえ求められれば、

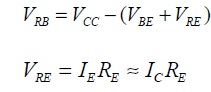

で求めることができます。ここで、

ですから、

とIB を求めることができました。IB が求められれば、ICはIB をhFE 倍すれば求められますし、IB とIC を足してIE求めることもできます。ここまでの計算がわかると、トランジスタに流す、もしくは流れている電流を計算できるようになり、トランジスタを用いた設計に必要な計算力を身につけることが出来たことになります。

我孫子おもちゃの病院

我孫子おもちゃの病院